【世界一周会計士】監査法人からカオスの地インドに転職!現在は会計と教育でベトナム経済を支える菅野さんに密着取材!Vol.9

世界一周会計士の記事

こんにちは!世界一周会計士の古作祐真です。

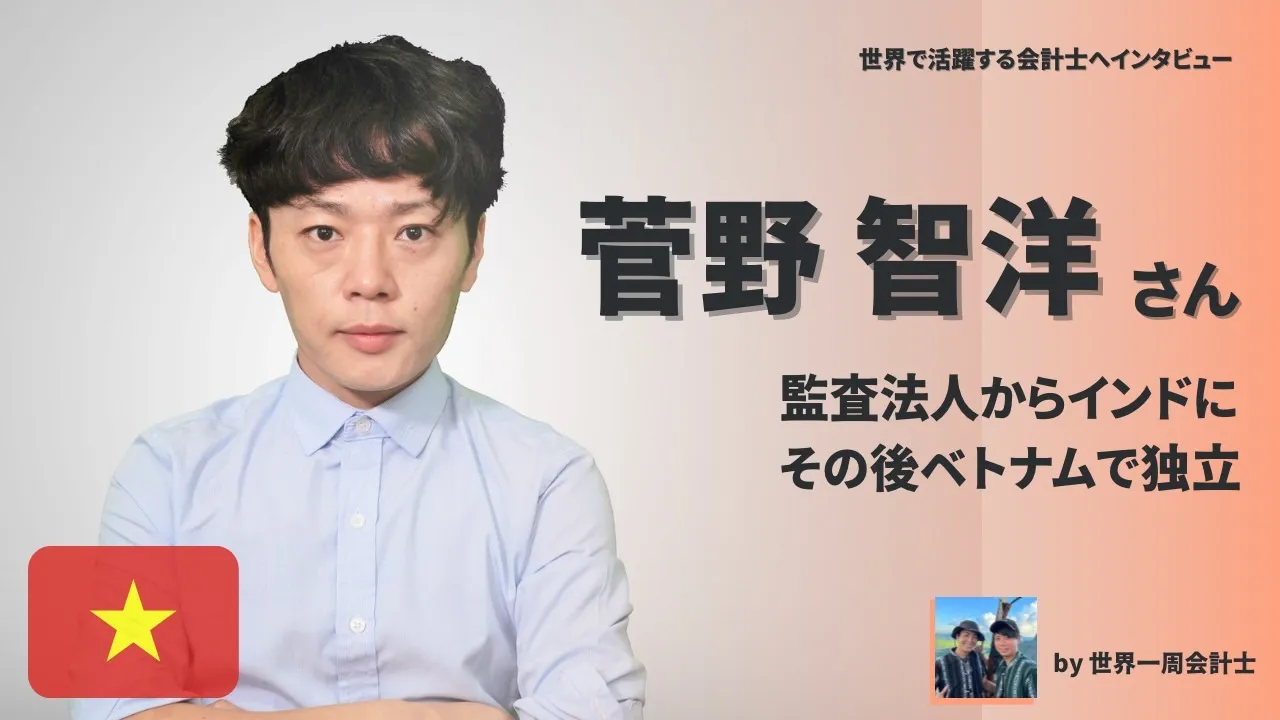

第9弾は、マナボックスベトナムで代表取締役を務めている菅野さんです。菅野さんは会計士試験合格後、PwCあらた有限責任監査法人で7年間監査業務に従事された後、インドの事業会社で3年間財務責任者というポジションに飛び込み、その後、ベトナムで会計コンサルティング事業を立ち上げられています。

なぜ菅野さんは、監査法人を飛び出して、インドという異国の地で財務責任者をすることになったのか。そしてベトナムで共同創業することになったのか。このインタビューでは、そんな気になる菅野さんのキャリア転換のきっかけについて深堀してきました!

プロフィール

菅野 智洋(すげの ともひろ)さん

公認会計士

2006年:PwCあらた有限責任監査法人にて7年間、監査や内部統制アドバイザリー業務に従事

2013年:インドの日系自動車関連の製造会社の財務管理部長として就任

2016年:マナボックスベトナムにて海外子会社管理支援を実施

現在に至る

――菅野さんの簡単な自己紹介をお願いします。

現在、マナボックスベトナムという会計コンサルティングファームの代表を務めており、ベトナムにはかれこれ7年間在住しています。試験合格後、2006年にみすず監査法人で1年半勤め、その後みすずの撤退もあり、PwCあらた有限責任監査法人の製造セクターに所属することになりました。その中で漠然と「海外で仕事をしたい」という想いが強くなっていき、2013年にインドの日系自動車製造会社で、作業服を着ながら財務責任者を3年間勤めました。その後、元同僚の永井さんから海外子会社の管理支援をするマナボックスへの誘いにのり、ベトナムで2016年から7年過ごしています。基本は海外で過ごしつつ、「好きな時に・好きな人と・好きな場所で働く」ということをモットーに働いています。

――菅野さんが公認会計士を志したきっかけを教えてください。

そうですね、プラスの理由とマイナスの理由があります。

プラスの理由は、死ぬほど勉強したという経験が今まで無く、漠然と抱えていた「挑戦しないといけない」という想いを叶えるために、三大国家資格に挑むことを決意したことです。三大国家資格の中でも、医師は医学部へ進学する必要があるし、弁護士は多額のお金と長い期間が必要な一方、公認会計士は資格学校への学費だけで済むため、金銭的なハードルが他と比較して低いことが決め手でした。

また、学生時代からずっとサッカーをやっていたのですが、当時の中田英寿選手が税理士を目指しているという話を聞き、漠然と会計に興味を持ったというのもあります(現在、中田英寿選手は簿記1級を取得しています)。

マイナスな理由は、当時、ちょうど就職氷河期真っ只中だったことです。大学の偏差値が正直言って高いと言える大学ではなかったため、良い会社に入る術として資格が必要と考えていました。その点、公認会計士は学歴が無い方も一発逆転できる資格だと思います。

――監査法人での7年間を振り返ってみて、ご自身の経験がその後のキャリアでどのように活きたかを教えてください。

推定値分析(=分析的手続)と負荷の高い労働環境の2つの経験が非常に活きています。

まずは、推定値分析についてです。

当時の監査手法はバウチング(証憑突合)ではなく、推定値分析がメインでした。会社の事前情報から推定することができる能力は、本当に役に立ちます。例えば、会計コンサル業務でお客様とお会いする前に、推定値分析で仮説を立てた内容をお話すると、大体のケースで仮説と実態が概ね当たっているため、専門家としてお客様の信頼を得ることができます。

ビジネススキルを鍛えることができるという点で推定値分析を非常に重要視していましたが、主な監査手法が推定値分析からバウチングに移行してしまい、それが監査法人を退職しようと思ったきっかけであるといっても過言ではありません。

そして、負荷の高い労働環境についてです。

強い負荷があると人は飛躍的に成長できると思います。監査法人時代に徹夜して、優秀な上司に揉まれながらも、激務を乗り越えられたという経験によって、ビジネスパーソンとしての自信を得ることができました。テクニカルな側面でも、税金の税率差異分析の調書作成のノウハウがベトナムの税金手続でも活きていますね。

――その後、インドにある日系自動車製造会社に転職されていますが、そもそも事業会社に転職した理由を教えてください。なぜ会計事務所ではなかったのでしょうか。

会社の内部に入り、事業に対する深い理解を得たかったからです。

そもそもは事業会社に入りこまずに、PwCのジャパンデスクで駐在に行ければ良いと考えていましたが、当時は各国で1人しか行けないという狭き門だったのです。そのため、当初はコンサルへの転職も考えてはいたものの、「人と違うフィールド」に行けないと差別化ができないなと悩みました。

この点、会社の深い理解を得るためには、会社の外部からサポートするのではなく、会社の内部に入るべきだ、と考えたのです。また、国という観点でも、欧米などのレッドオーシャンで競うのではなく「人と違うこと」をすることでエッジが利かせたいという想いがあり、まずは「考えるよりも行動」というマインドでインドに飛び込むことを決意しました。

――いきなりインドに行かれたのは凄い勇気ですね!ちなみに、海外に行くにあたって、不安や悩みなどは無かったのでしょうか。

実はあまりありませんでした(笑)。 海外が好きとは言っても、元々アジアが好きで、欧米人に対しては何とも言えないコンプレックスがあるため、話すと緊張してしまいます。インドについては、実際に転職後に出張で訪れた際に、直感的に「なんか行けるな」と感じました。その時には既に行動してしまっていたため、「後は何とかなるだろう」というテンションで臨みましたね。

――どのように転職先を見つけたのでしょうか。また自動車業界を選んだ理由についても教えてください。

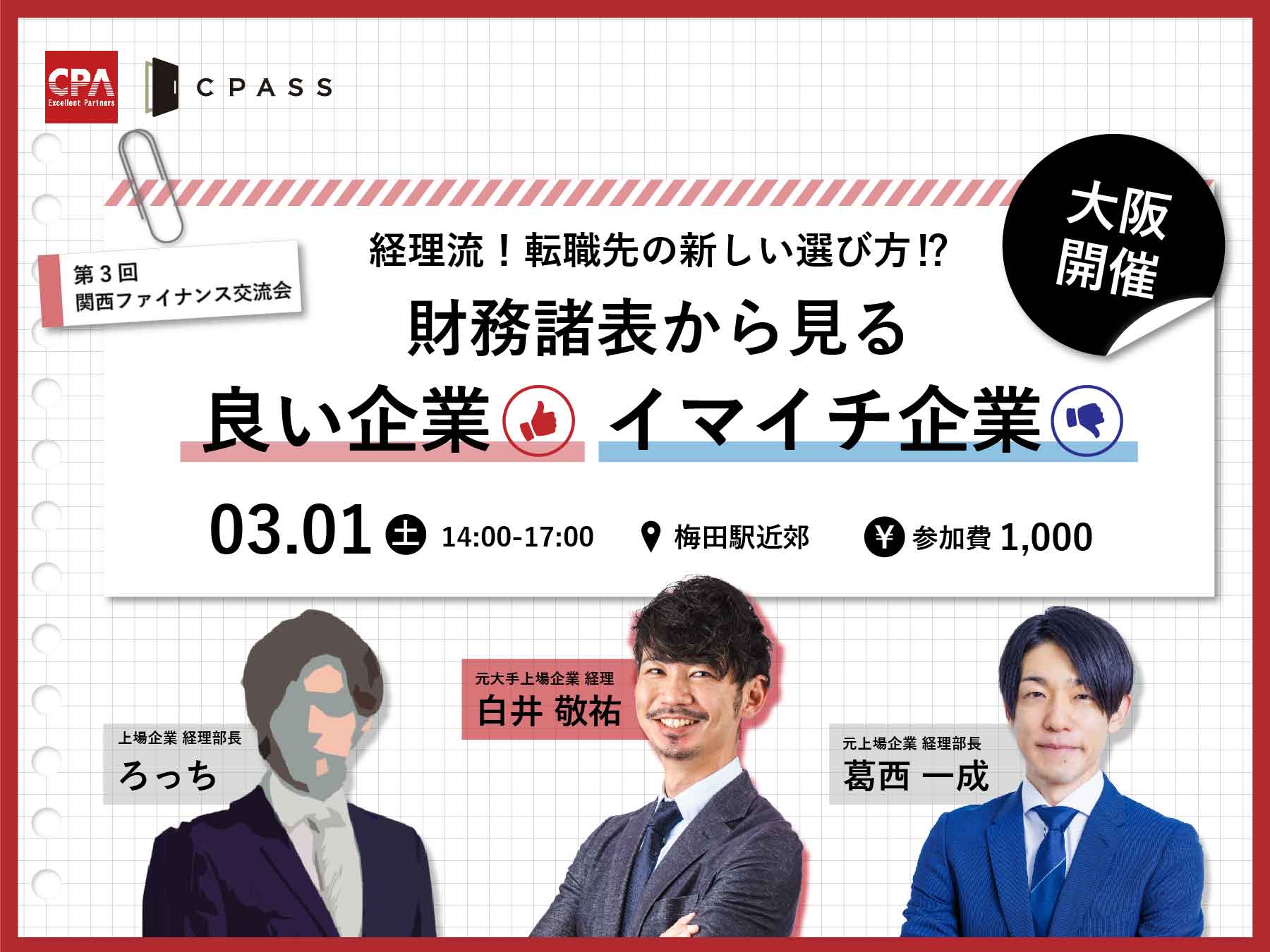

自動車業界にしたのは、正直たまたまです。監査法人時代のセクターが製造業だったのもありますし、就職活動して行く中で、私のような人材を欲しがっているのが自動車会社だったからです。当時は運よく良い人材会社に紹介して貰う事ができました。今であれば、Linkedinに登録したり、情報発信してみたり、はたまたCPASSみたいなところで紹介してもらうのも良いと思います。

インドの日系自動車会社の財務責任者時代

――インドの自動車会社で3年間、財務責任者を務めていますが、インドで働いていたときのエピソードを教えてください。

一番衝撃的だったのが、会計不正に直面したことです。赴任当時の経営体制に不備があり、たった一人の管理職が人事と経理をコントロールしている状況でした。具体的には、製造から出たスクラップの販売ビジネスで数量を誤魔化し出荷していて、例えば、実際の1,000キロのスクラップを700キロと記録し、その差額分を横領していたのです。

更に厄介なのが、その管理職に歯向かうと誰もがクビにされてしまう状況でした。インド人と日本人との対決という構図で、経理のインド人が日本人である私に協力すると、家族を危険な目に合わせることを仄めかされたりして、正に泥沼の状況でした…。

トラックを追跡したりと、探偵のようなこともしたり、裁判のために弁護士に相談したりと、人間ドラマが沢山ありましたね。

――聞いただけで背筋が凍りますね…。そのような環境で当時はどのようにメンタルを保つことができたのでしょうか。

意外にも苦しいとは感じなかったですね。日本人駐在の仲間がいたことと、インド経理メンバーの仲が良かったことが大きかったです。

皆で経営・管理も一緒に頑張ろう、打破しようという雰囲気がありました。

監査であまり見なかった不正が、こうやって普通に起きるということを知ることができ、ある意味貴重な機会でした。

――監査で不正対応をするのと、当事者として不正に関わるのでは、全く状況が違いますよね。

――その後の話になりますが、マナボックスベトナムへジョインすることになったきっかけを教えてください。

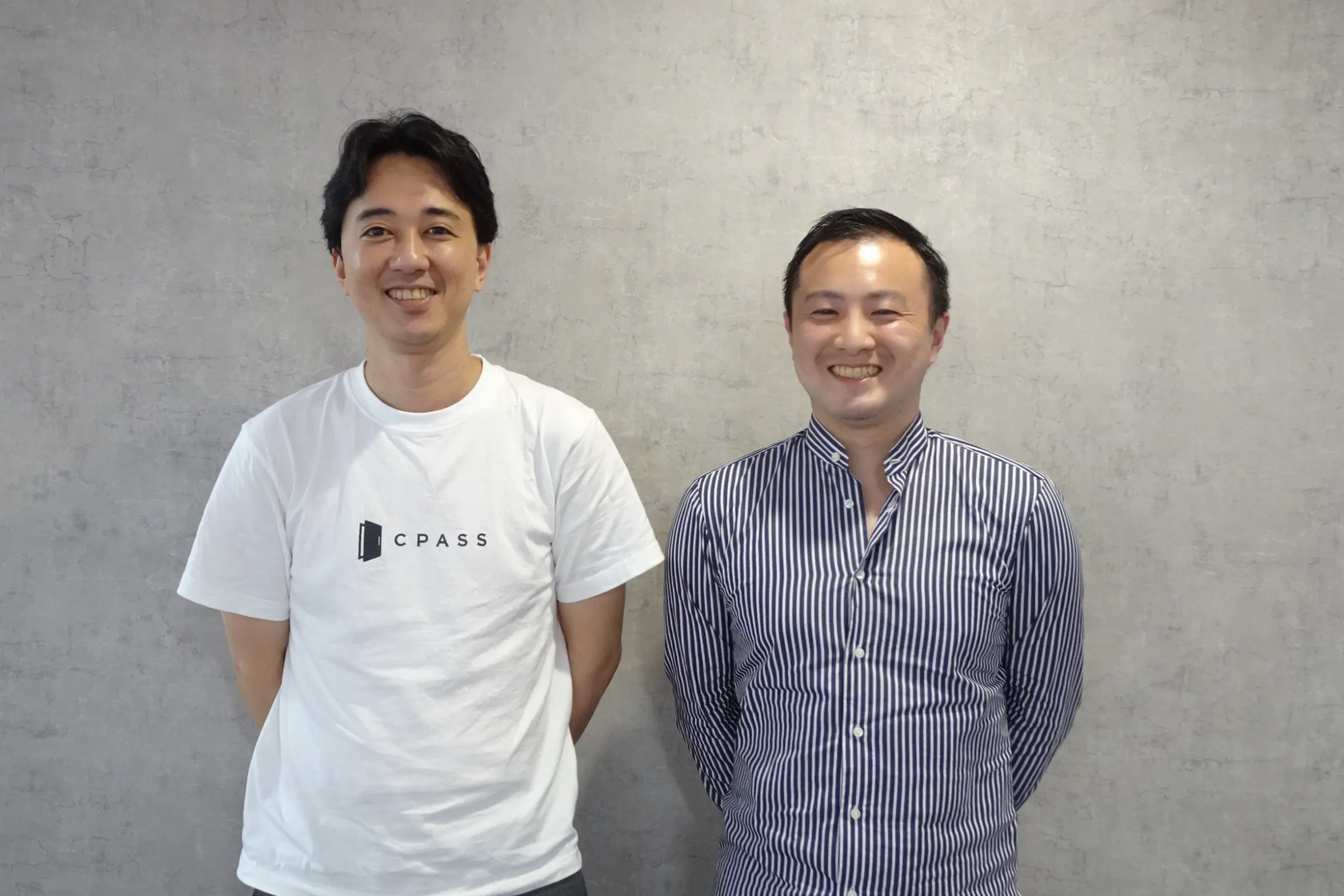

みすず時代の同期である永井さんからマナボックスに誘ってもらったことがきっかけです。創設期からのジョインになるため、イコール出資するというハードルが高い話でした。

しかし、3年間のインドでの経験を考えると挑戦せずにはいられませんでした。というのも、命の儚さを痛感したことが大きいかもしれません。

とあるエピソードがあります。インドでは現地で働く日本人にはドライバーの方が一人付いてくれるのですが、朝方、その方が交通事故で亡くなってしまうという事件が起きました。ひき逃げだったのですが、結局犯人は捕まらず、事件は闇の中に消えていってしまったのです。「命は平等じゃない」ということを強烈に学びましたね…。これ以外にも、インドではカースト(身分)制度が色濃く残り、生きるだけで毎日が精一杯という人を山ほど見てきました。

どのような状況でも命さえあれば「挑戦」はできる。

マザーハウス代表の山口さんの「君はなんでそんな幸せな環境に居るのに、やりたいことをやらないんだ?」という言葉が好きです。日本で生まれただけで勝ち組なのだから、挑戦せずにはいられない、そう思い、マナボックスへジョインすることを決めました。

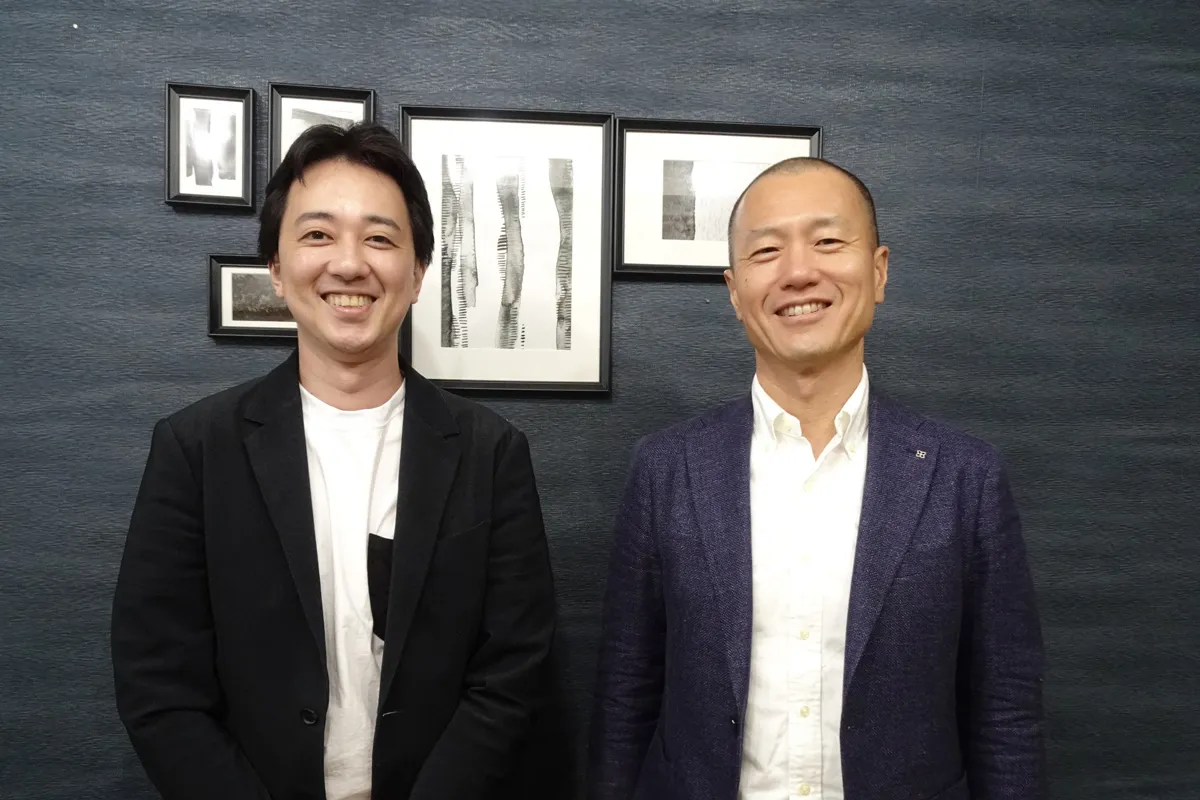

菅野さんをマナボックスへ誘った永井義直さん(写真右)

――そんな出来事があったのですね…。「日本に生まれただけで勝ち組」というマインド、めちゃくちゃ同意します。インドでのご経験はさぞ辛かったと思いますが、その後はどのように活きていますか。

先程も述べたように、インドでチャレンジした経験がマインドの側面で活きています。

不正事件を通じて「海外子会社の経営管理を良くしたい」という至上命題ができたことは、私にとってかなり大きいですし、インドの衣食住に耐えられたという経験も重要でした。インドは屋台での食事が厳しいですし、交渉やぼったくりへの対応が大変で、食事とエンタメも全然ありません。おまけに臭いもひどいですし(笑)。

一方、ベトナムは食文化やエンタメが沢山あるし、全然臭くないため、移住のハードルが本当に低くなりました。

――現在、マナボックスでされている業務について教えてください。

マナボックスは「ベトナムの会計教育が未発達」という社会課題を解決する為に、2016年にスタートしました。教育インフラが整っていない現状を打開するために、B to Cコンテンツとして会計の授業を行いつつ、同時に日系企業の海外子会社に対する会計支援を実施しています。

成果も出ていて、マナボックスのFacebookのグループには、ベトナム人コミュニティがなんと1万人以上もいます。今後は、会計人材の紹介にも繋がっていくのではないかと模索している最中です。

菅野さん(写真中央)とマナボックス社員の方々とのお写真

海外にある日系企業の一番の問題は、日本の本社から出向してくる人が、会計を良く分かっていないことだと思います。それが横領・キックバック・架空仕入れなどの不正の温床の要因となり、適切な会計情報を得ることができず、価格交渉の場面で損をしています。その損は本来、従業員に還元することができたものですし、経営管理のレベルが向上すれば、付加価値業務への時間が創出できたはずです。

よく社長様に、会計の重要性を説く際に、稲盛和夫の『実学 経営と会計』を引用します。「会計がわからんで経営ができるか?」というフレーズが社長様に響く言葉なのでよく使っています。

――菅野さんの今後の展望について教えてください。

テクノロジーの駆使と、人間性に着目した組織作りです。

マナボックスでの主な会計業務は記帳代行や申告代行ですが、ベトナムではまだまだ手作業でやる工数が多いです。弊社では”Accounting Tax1.0から2.0への移行”と呼んでいて、テクノロジーを駆使して、単純作業を減らすことで、付加価値作業を増やすという取り組みをしています。

テクノロジーを駆使していく中で、「人間性」を重視した組織づくりも目指しています。AIに何もかも教えてもらうよりも、交流会で一緒の空間を共有するなどの人間だからこそできるもの、を更に考えています。

例えば、月に1回、社員のみんなと自然の中で働くことにしています。自然の中で働くと創造性が数倍になるということで、公園や森に行きイノベーションの促進を図っています。今は若い人たちを巻き込んで、公園でTiktokコンテンツも作成しています。

https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue?t=8ZztaSheiag&r=1

――Tiktokは面白そうですね。会計コンテンツをぜひ発信していってください。

最後に、キャリアに悩んでいる若手会計士に一言お願いします。

極論すると、将来は人間の仕事が無くなる方向に行くと思います。お二人のように世界一周に行くなど、得意なことよりも好きなことをやってみるべき、挑戦するべきだと考えています。会計士は信頼もあるし、最低限のお金も作れるため、他の人よりも色んな事に挑戦できる環境にあります。

そのため、「好き」とか「やりたい」という感情を殺さない、自分に嘘をつかないことが重要です。現代だとありとあらゆる仕事が無くなっていく中、「楽しいこと」に注目しないとダメかなと。

老人ホームで何千人もの死期を看取った中で、死ぬ時の後悔について語った本(『死ぬ瞬間の5つの後悔』)があります。その第一位は「挑戦したかったけどできなかった」です。挑戦しないことは一生の後悔になります。なにか目指したいものがあるのならば、あきらめず、挑戦しましょう。

――海外に出ていくにあたり、勇気が出ないという読者もいると思いますが、そんな方にに一言お願いします。

一言あるとすれば、「とりあえず行ってみろ!」ですね(笑)。

そもそも日本人で海外に出ている人自体が少ないので、まずは旅行でも行ってみることかなと。いずれにせよ、今後日本も段々と貧しくなる中、グローバル感覚を持たなければいけないはずです。

大学教授をされている出口さんという方は、「人生で成長する方法は3つしかない、①本を読む、②いろいろな人と出会う、③旅に出る」と仰っています。この3つは私も大事にしていて、ぜひ海外に旅をしてみてください。

今は監査法人のリモート環境下で、仕事が辛いと感じている人が多いと思います。私がインドに踏み出したのも、別に人並外れた能力があったわけではなくて、「行動するというマインドが強かった」からです。考えてから行動するのではなく、行動してから考えるというマインドに移行しないと、ずっと変われません。英語を勉強してから海外に行くのではなく、勉海外に行ってから勉強する。私もインドに行ってから人生が変わりました。まずは最初の一歩を踏み出してみましょう!

――ありがとうございました!

菅野さん(写真中央)創立8周年記念パーティーでのお写真

最後に

菅野さんは「キャリアにエッジを利かせたい」と考え、会社の外部者から内部者となり、またレッドオーシャンである欧米を選ばず、あえてインドに身を置いています。

士業として活躍するために、エッジを利かせることは一つの大事な戦略ですが、理屈では理解できるけれども、行動ができない他者を出し抜くために、「まずは行動」というマインドが肝要です。

個人的にインドは世界一周で行った国の中でも、最も辛い出来事が多かった国の一つで、私は既に経験をしてしまったが故に、どうしても思考が先に来てしまい、その決断ができません。しかし、考える前に最初から身を置く決断をしてしまえば、菅野さんのように考える前にそのような環境に身を置くことができるのだと思います。非常に見習いたいマインドです。

また、海外での出来事、特に異文化下での経験は、今後の人生に多大な影響を及ぼすことも忘れてはいけません。菅野さんも、インドで不正に直面したり、カースト制度や命の不平等さを肌で感じたりと、日本では経験しにくい出来事を通じてキャリアを歩まれています。

「日本に産まれただけで勝ち組」という考え方は、聞いたことがあるフレーズでしたが、世界一周をして、なおその言葉が身に沁みます。チャレンジする時は、自分が恵まれた環境にいると自覚することが大事だと改めて実感しました。

海外に興味がある方は、まずは飛び込んでみましょう。「好き」や「憧れ」の感情を押し殺さず、優先させましょう。そんなマインドを強く呼び起こしていただける様なインタビューでした。

次号もお楽しみに!

また、下記のアカウントでも毎日発信しておりますので、ご興味持った方はぜひフォローしてください!

Xのアカウントはこちら

古作:https://x.com/yuma_kosaku

Instagramのアカウントはこちら。

https://www.instagram.com/accountant_traveler/?r=nametag

この記事を書いた人

両者ともに、大学在学中に公認会計士論文式試験に合格後、KPMGあずさ監査法人グローバル事業部へ入社し、大手総合商社を主軸としてIFRS監査に従事。法人内の採用プロジェクトにも関与。

古作は、同法人にて5年間、監査業務に従事し、各種主査を経験。また、DX部署にて監査SaaSツール開発や次世代監査(ドローン監査等)の業務にも従事。

山田は、2年3ヶ月の同法人勤務後、2021年7月に独立。CPASSでのキャリア支援業務の他、フリーランスとして上場支援・キャピタリスト・リクルートコンサルなど複数社に従事。2022年7月には、会計コンサル会社を共同創業。

会計は世界共通のビジネス言語。この言葉を証明するため、グローバルで活躍する会計士の情報や、自身の会計の知見を活かした各国でのコラムを執筆して参ります。

新着記事

2025/05/08

2025/08/08

2025/11/26

2025/11/26

2025/07/25

2025/07/06

2025/08/24

2025/07/29

2025/07/29

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/01

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/05/19

2025/04/09

2025/05/30

2025/03/10

2024/09/19

2024/09/17

2024/07/25

2024/07/08

2024/07/03

2024/07/02

2024/07/02

2024/07/02

2024/06/25

2024/06/05

2024/06/05

2024/04/20

2024/04/09

2024/04/09

2024/04/06

2024/03/18

2024/03/07

2024/02/06

2024/01/05

2024/01/03

2023/12/26

2023/12/20

2023/11/29

2023/11/22

2023/11/16

2023/10/28

2023/10/28

2023/09/09

2023/09/09

2023/09/01

2023/08/22

2023/08/18

2023/08/16

2023/08/10

2023/08/04

2023/08/01

2023/07/24

2023/07/15

2023/07/11

2023/07/10

修了考査合格者に聞く!合格までのロードマップ&交流会

2023/07/07

2023/07/06

2023/06/30

2023/06/01

2023/05/30

2023/05/24

2023/05/18

2023/05/01

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/25

2023/04/25

2023/04/24

2023/04/13

2023/04/11

2023/04/07

2023/03/25

2023/03/23

2023/03/18

2023/03/03

2023/02/28

2023/02/26

2023/02/24

2023/02/16

2023/02/01

2023/01/26

2023/01/26

2023/01/25

2023/01/24

2023/01/17

2023/01/14

2023/01/10

2023/01/10

2023/01/06

2023/01/06

2022/12/27

2022/12/22

2022/12/08

2022/11/26

2022/11/21

2022/11/21

2022/11/17

2022/11/10

2022/10/28

2022/10/24

2022/10/21

2022/10/21

2022/10/20

2022/09/30

2022/09/29

2022/09/12

2022/08/24

2022/08/22

2022/08/16

2022/08/13

2022/08/08

2022/08/02

2022/07/26

2022/07/22

2022/07/16

2022/07/16

2022/07/15

2022/07/11

2022/07/11

2022/06/26

2022/06/03

2022/06/02

2022/05/28

2022/05/16

2022/05/02

2022/04/23

2022/04/13

2022/04/13

2022/04/08

2022/04/02

2022/03/26

2022/03/16

2022/03/13

2022/03/12

2022/03/10

2022/03/10

2022/03/07

2022/02/25

2022/02/21

2022/02/18

2022/02/09

2022/02/04

2022/02/02

2022/01/25

2022/01/15

2022/01/11

2021/12/17

2021/12/02

2021/11/13

2021/11/11

2021/11/08

2021/11/02

2021/10/21

2021/10/21

2021/10/09

2021/10/02

2021/09/25

2021/09/18

2021/09/17

2021/09/11

2021/09/06

2021/08/31

2021/08/30

2021/08/30

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/11

2021/08/06

2021/07/29

2021/07/27

2021/07/19

2021/07/17

2021/07/14

2021/07/05

2021/07/05

2021/06/07

2021/06/04

2021/06/02

2021/05/24

2021/05/24

2021/05/18

2021/05/14

2021/05/14

2021/05/13

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/04/30

2021/04/30

新着記事をもっと見る