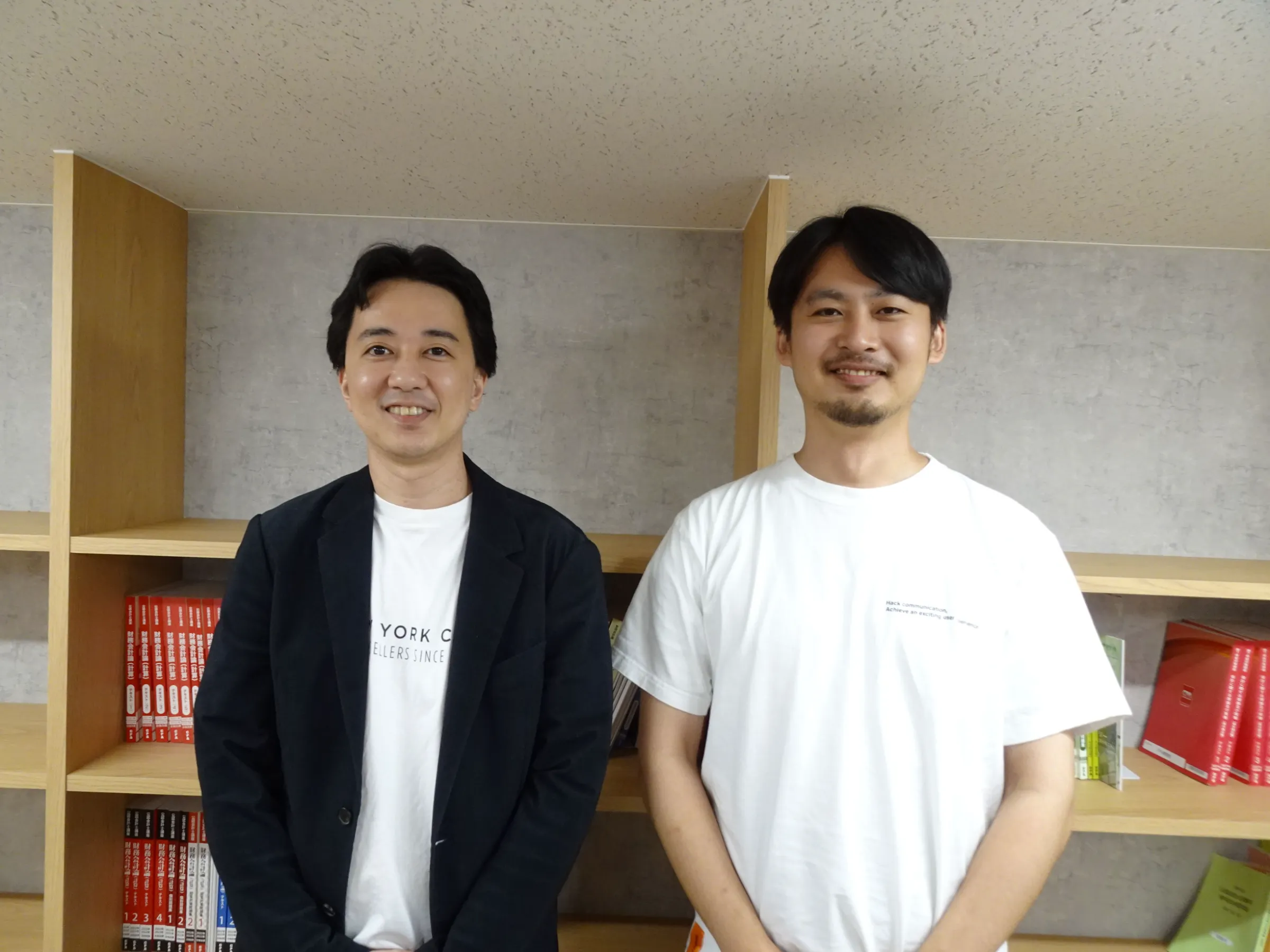

M&Aで日本の社会課題に挑む会社を起業、作田隆吉(オーナーズ株式会社)のキャリア!

今回のロールモデルは、オーナーズ株式会社の作田隆吉さんです。監査法人⇒アドバイザリー⇒起業というキャリアを歩んでいます。“中小企業の生産性”という社会課題に挑戦しようとした経緯や、キャリアの選び方などを語っていただきました。ぜひご覧ください。

作田隆吉さんのプロフィール

作田 隆吉

公認会計士

慶應義塾大学経済学部在学中の2005年、旧公認会計士二次試験に当時最年少で合格。

現、EY新日本有限責任監査法人に入社。上場・未上場会社の監査業務を中心に従事。

2011年、現、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社。製造業、テクノロジー、消費財、流通小売、ヘルスケアなど多岐に亘る日本企業のM&A案件の成功に貢献。

2013年のデロイト ニューヨークオフィスでの勤務を経て、2015年からはデロイト ロンドンオフィス勤務。Advisory Corporate Finance チームのディレクターとして、日本企業の欧州M&A案件を多数支援。2019年からは東京オフィスにて、スタートアップ・ファイナンス・アドバイザリー事業を統括。国内外の多岐に亘るスタートアップの資金調達やM&A exit、事業開発を支援。

中小企業のオーナーに求められているサービスを届け、ひいては中小企業の生産性向上や事業承継といった日本の抱える大きな社会課題に取り組むべく、オーナーズ株式会社を創業。

作田隆吉さんの略歴

2005年:旧公認会計士二次試験に当時最年少合格。

2005年:新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人に入社)

2011年:デロイトトーマツコーポレートファイナンス(株)(現、デロイトトーマツファイ ナンシャルアドバイザリー合同会社)に入社。

2013年:デロイト ニューヨークオフィスで勤務。

2015年:デロイト ロンドンオフィスで勤務。

2019年:デロイト 東京オフィスにて、スタートアップ・ファイナンス・アドバイザリー事業を統括。

2021年:オーナーズ株式会社設立。

01. キャリアの変遷、展望

――会計士を目指したきっかけを教えてください。

経済学部に所属していたためビジネスの世界に身を置きたいと思っていたところ、慶應が多く合格者を輩出している公認会計士という資格に目が留まりました。生協のCPAのパンフレットを見たところ「CPAであれば早く合格できそうだ」と思い、CPAで会計士を目指すことを決めました。

――合格時に、“こういう会計士になりたい”というようなイメージはありましたか?

会計士試験に合格した後、英語の勉強に時間を使い続けていました。僕は、“人材の価値は、スキルの掛け算によって上がっていく”と思っています。公認会計士の人口は多いですが、その中で英語を使った仕事ができる人は限られてきます。僕はグローバルな仕事がしたいと思っていたので、少なくとも毎日30分ぐらいは英語の勉強をしていました。最初は全く英語ができない状態でしたが、勉強を積み重ねることでできるようになっていきました。

――新日本監査法人ではどのような業務を行っていたのですか?

自動車のOEMを中心に、子会社を含めた会計監査に携わっていました、最初は全然英語ができなかったのですが、できる風に装って海外出張に行きました(笑)。海外出張の中でスキルを無理やり上げていきましたね。

――その後、デロイトに転職した経緯を教えてください。

グローバルな仕事をすることは楽しく、継続してグローバルな仕事をしたいと思っていました。一方で、“数字の見方はこれで全てなのか”と疑問に思うようにもなりました。適正な財務状況を表現するための数字の見方と、投資家や経営者の数字の見方は違うと考えています。投資家や経営者の数字の見方のように、監査人とは異なる数字の見方をできるようになりたいと思うようになりました。M&Aの動きでその数字の見方を勉強したいと思い、当時M&Aに力を入れていたデロイトに転職しました。

――デロイトではどのような仕事をしていたのでしょうか?

会計士が多く所属している組織の中で財務デューデリジェンスを行っており、買収対象会社の財務状況を第三者の視点から調査していました。新日本監査法人の在籍期間でグローバルな仕事をしていたこともあり、日本企業が海外企業を買収するために行う財務デューデリジェンスを多く担当していました。

自分の担当した案件が新聞の一面に出た時の快感がたまらないですね。①しんどい思いをしつつチーム一丸となって仕事をする→②新聞の一面になる→③テンションが上がる、の繰り返しでした。

――その後、ロンドンへ駐在に行ったのですよね。

財務デューデリジェンスはあくまでもM&Aのプロセスの一部分に過ぎず、交渉や価値評価といった部分についても経験したいと思うようになりました。そのため、投資銀行業務を行う組織に入りたいと思い、コーポレートファイナンスのチームに移りました。

あと、自分で仕事を取るスキルを身に付けたいという思いもありました。プレゼンテーションなどのいわゆるフロントのポジションを経験したかったのです。ロンドンは、まさにそのような経験ができるポジションでした。

ロンドンでは、日系企業のヘッドクォーターの方々と日々接する中で案件を組成したり、東京のオフィスが取ったリードアドバイザリーの仕事を実行したりしていました。

ブレグジット(EU離脱)の影響でヨーロッパ圏におけるM&Aが下火になった時期もありましたが、継続して投資を検討する日本の会社が多かったため、仕事にあぶれることはなかったです。

――日本に戻ってくる時、中小企業のサポートをしたいという思いを持っていたと聞いたのですが、なぜそう思うようになったのでしょうか?

仕事をする上での優先順位が変わったからですね。20代から30代半ばぐらいまでは“自分のスキルを高めること”を軸に仕事を選んでいました。実際、日本に帰ってきた時には、仕事を取るところまで一通りできるようになっていました。けれども、自分がこの先10年以上の時間を何に使うのかを考えたとき、社会課題に取り組むことのような“気持ちが高まる何か”が欲しくなったのです。

社会課題の中でも、日本の中小企業の抱える課題が特に気になっていました。例えば、中小企業のオーナーの高齢化問題ですね。中小企業のオーナーの年齢分布を見ると、現在は60歳がピークで、10年後は70歳がピークになるはずです。それにもかかわらず、オーナーが60代以上である企業のうち4割くらいの企業は後継者がいない状況なのです。①後継者を見つけ、従業員の雇用を守っていくこと、②生産性をもう一段上げる、ということをM&Aで解決できるのではないかと思うようになりました。それまではグローバルな道を歩んでいましたが、“中小企業×M&A”という掛け算で仕事をしたいと思うようになりました。

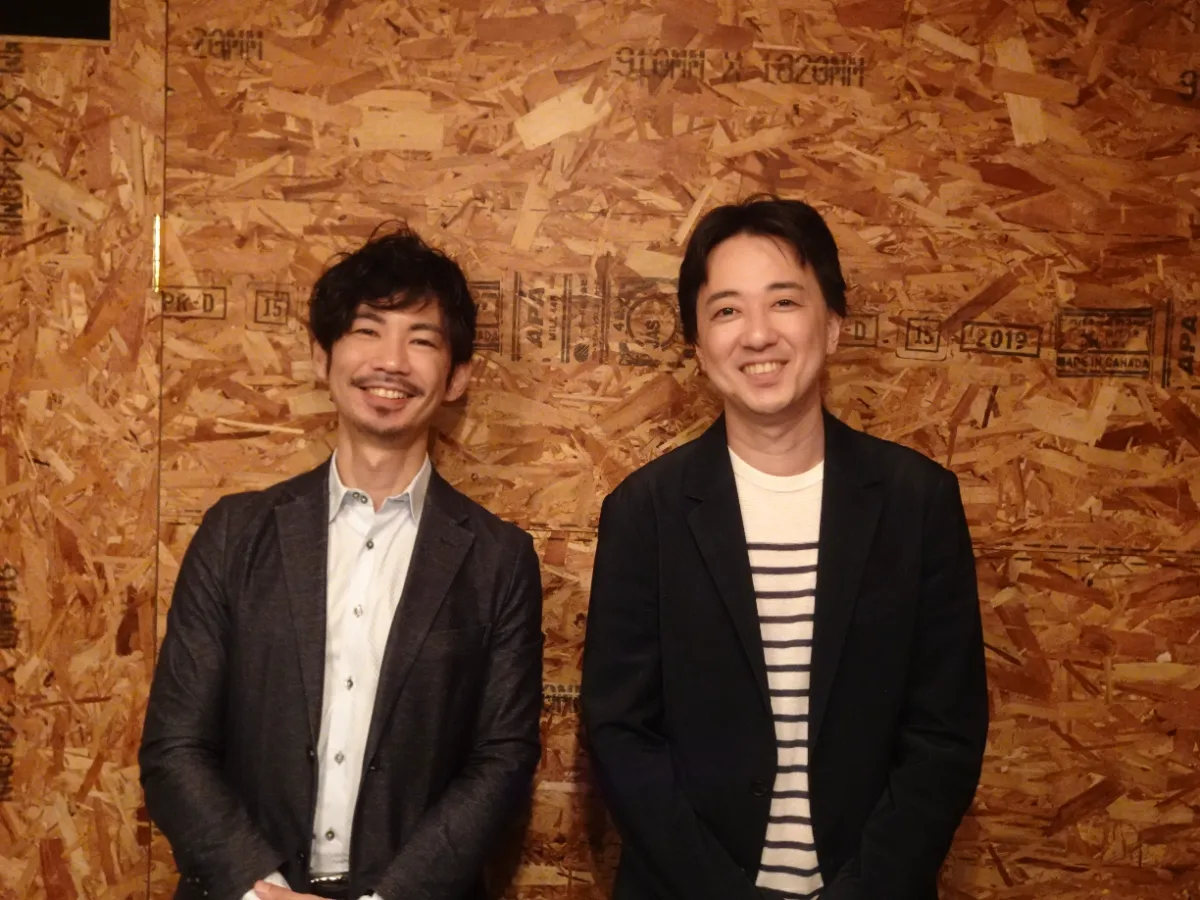

――ベンチャーサポートと協業で、中小企業の資金調達やM&Aを経験したのですよね。

この協業のゴールは新しいビジネスを作ることでした。新しくビジネスを作るということは、プロフェッショナルファームにおける集大成であると考えています。

思えば、社会人になりたてのころは、プロフェッショナルとして高いクオリティで案件をこなすことを目指して仕事をしていました。次に、グローバルな仕事を高いクオリティでこなすことを目指していました。そして、日本に帰国するころには、自分で仕事を取ることまでできるようになっていました。それに加えてゼロイチで事業を作ることができるようになれば、一通り何でもできるようになる感覚になることができると思いました。ベンチャーサポートとの協業で、ゼロイチで事業を作れたことはとても良い経験になりました。

-

著者の一言

作田さんは、自身の目標を以下の4段階に分解して考えています。

1.プロフェッショナルとして、高いクオリティで案件をこなす

2.グローバルな仕事を高いクオリティでこなす

3.自分で仕事を取る

4.ゼロイチで事業を作る(集大成)

作田さんのように段階的な目標を立てて行動することも、プロフェッショナルに要求される事項のうちの1つであると感じました。

――パートナーという道もあったと思うのですが、社会課題に取り組みたいという気持ちがあったのですね。

M&Aの領域のパートナーの中には年収1億円ももらえる人がいると聞いたことがあります。そういう人生も良いなという気持ちも正直ありました。ですが、残り10年以上もの時間を何に使うかを真剣に考えたとき、社会課題という“自分を奮い立たせる何か”に向かって仕事をしたいなと思うようになりました。

――今後、オーナーズでどういう世界観を実現したいと思っていますか?

オーナーズは、“大企業にしか提供されてこなかった高いクオリティのサービスを、AIなどのテクノロジーを活用して民主化していく”ことを目指しています。そのための当社の第一関門は“M&Aを最重要の事業領域と位置付けてマーケットをリードしていくこと”であると考えています。

そして、“低い生産性”という大きな社会課題に挑戦していきたいです。特に中小企業の生産性を上げなければ、日本の医療や年金といった社会インフラの維持が難しくなると考えています。中小企業の生産性を上げるためには組織を一定以上の規模にすることが重要です。そういった意味でも、戦略としてのM&Aを中小企業でも根付かせていきたいと思っています。

02. 仕事する上で大事にしていること(仕事論)

――仕事する上で大事にしていることについて3つ教えてください。

(1)仕事を選ぶ上での軸を変えること

20代30代半ばまでは、個人のスキルをいかに磨けるかを軸に考えていました。①海外での駐在経験や、②ゼロイチで事業を作る経験、などプロフェッショナルファームでできることを一通り経験した段階で、自分のモチベーションに繋がるような何か違う軸が欲しいと思っていました。そして僕にとってその軸は“中小企業が抱える社会課題”でした。

(2)チームプレイを心掛けること

一人で発揮することができるパフォーマンスよりもチームを組んで発揮することができるパフォーマンスの方が圧倒的に高いと思っています。いかにチームのパフォーマンスを最大化できるかを意識しながら仕事をしています。

今思えば、会計士の仕事でチームプレイを求められない仕事の方が少ないように思います。会計士という業界のおかげで、チームプレイを心掛けることができているとも思っています。

(3)ダイバーシティを大事にすること

例えば、僕がデロイトに在籍していたとき、僕がリードしていたスタートアップファイナンスアドバイザリーのサービスはプロジェクトごとのメンバーを入れると経歴も様々な20数名が関与していましたが、中でもそのコアチームは5人中、女性2人、台湾人1人、インド人1人という構成でした。非常にダイバーシティを推進している組織でしたね。各々の物事の見方や重要視するポイントが異なるため、ダイバーシティを取り入れている組織は新しいものが生まれやすく、組織の力を高めると本気で思っています。

いろいろな考えを持つ人がいる状況でも、チームをまとめるために必要なことは個人とのコミュニケーションです。各々に①チームのありかたや、②ビジョン、などを共有してこそチームの連携が図れると思っています。

しかし、組織が大きくなればなるほど、個人とのコミュニケーションに割く時間が多くなってしまいます。そこで、全体会議などで発言をする人よりも全体会議などで発言をしない人に対して時間を使うことを心掛けるようにしました。全体会議などで発言をしない人の声にも耳を傾けることで、チームの向かう方向が間違っていないことを確認することができます。

03. 会計士という資格を取って良かったこと

――会計士という資格を取って良かったことを教えてください。

会計士を目指した当時は「絶対会計士になる」というよりも「会計士になることは、マイナスではなく絶対プラスである」というマインドセットでした。そして、その時のマインドセットは間違っていなかったなと今でも思っています。

会計士という資格は、会計士という土台の上にいろいろ積み重ねることができるため、柔軟性の高い資格だと思っています。僕の場合はグローバルな仕事やM&Aに携わりたいと思っていたので、それらを実現するために足りない要素を会計士という土台に積み重ねました。具体的には、英語やプレゼンテーションの場数を多く積むことを心掛けていましたね。英語やプレゼンテーションは場数を積めば積むほどその能力が高まると思っていたからです。そして、今振り返ってみても場数を積むことは大事だったと実感しています。

04. 作田隆吉さんが若手会計士に伝えたいこと

――若手会計士へのメッセージをお願いします。

“10年後に自分がどうなっていたいかをイメージし、自分に足りていない要素を考えながら行動する”というスキルを身に付けると、そのイメージに近づくことができるようになると思います。足りていない要素について考えながら自分の時間の使い方を考えることができるようになると、より楽しいキャリアになると思います。

また、会計士はスキルをベースに仕事をすることができるため、素晴らしい資格だと思っています。それに加えて、会計士業界はスキルに応じて、起業したり、組織に所属したりすることができる特殊な業界でもあります。スキルをベースにキャリアを考えることができるようになると良いのではないでしょうか。

新着記事

2026/01/06

2025/12/16

2025/05/08

2025/12/25

2025/12/26

2025/12/25

2025/12/26

2025/12/25

2025/11/26

2025/11/26

2025/08/08

2025/07/25

2025/07/06

2025/08/24

2025/07/29

2025/07/29

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/01

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/05/19

2025/04/09

2025/05/30

2025/03/10

2024/09/19

2024/09/17

2024/07/25

2024/07/08

2024/07/03

2024/07/02

2024/07/02

2024/07/02

2024/06/25

2024/06/05

2024/06/05

2024/04/20

2024/04/09

2024/04/09

2024/04/06

2024/03/18

2024/03/07

2024/02/06

2024/01/05

2024/01/03

2023/12/26

2023/12/20

2023/11/29

2023/11/22

2023/11/16

2023/10/28

2023/10/28

2023/09/09

2023/09/09

2023/09/01

2023/08/22

2023/08/18

2023/08/16

2023/08/10

2023/08/04

2023/08/01

2023/07/24

2023/07/15

2023/07/11

2023/07/10

修了考査合格者に聞く!合格までのロードマップ&交流会

2023/07/07

2023/07/06

2023/06/30

2023/06/01

2023/05/30

2023/05/24

2023/05/18

2023/05/01

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/25

2023/04/25

2023/04/24

2023/04/13

2023/04/11

2023/04/07

2023/03/25

2023/03/23

2023/03/18

2023/03/03

2023/02/28

2023/02/26

2023/02/24

2023/02/16

2023/02/01

2023/01/26

2023/01/26

2023/01/25

2023/01/24

2023/01/17

2023/01/14

2023/01/10

2023/01/10

2023/01/06

2023/01/06

2022/12/27

2022/12/22

2022/12/08

2022/11/26

2022/11/21

2022/11/21

2022/11/17

2022/11/10

2022/10/28

2022/10/24

2022/10/21

2022/10/21

2022/10/20

2022/09/30

2022/09/29

2022/09/12

2022/08/24

2022/08/22

2022/08/16

2022/08/13

2022/08/08

2022/08/02

2022/07/26

2022/07/22

2022/07/16

2022/07/16

2022/07/15

2022/07/11

2022/07/11

2022/06/26

2022/06/03

2022/06/02

2022/05/28

2022/05/16

2022/05/02

2022/04/23

2022/04/13

2022/04/13

2022/04/08

2022/04/02

2022/03/26

2022/03/16

2022/03/13

2022/03/12

2022/03/10

2022/03/10

2022/03/07

2022/02/25

2022/02/21

2022/02/18

2022/02/09

2022/02/04

2022/02/02

2022/01/25

2022/01/15

2022/01/11

2021/12/17

2021/12/02

2021/11/13

2021/11/11

2021/11/08

2021/11/02

2021/10/21

2021/10/21

2021/10/09

2021/10/02

2021/09/25

2021/09/18

2021/09/17

2021/09/11

2021/09/06

2021/08/31

2021/08/30

2021/08/30

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/11

2021/08/06

2021/07/29

2021/07/27

2021/07/19

2021/07/17

2021/07/14

2021/07/05

2021/07/05

2021/06/07

2021/06/04

2021/06/02

2021/05/24

2021/05/24

2021/05/18

2021/05/14

2021/05/14

2021/05/13

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/04/30

2021/04/30

新着記事をもっと見る