転職先の選び方(スタートアップ編)

こんにちは。

本日はスタートアップへ転職を考える際、どのような観点から転職先を選べば良いかについて、私の考えをお伝えできればと考えています。

監査法人出身会計士のネクストキャリアとして、スタートアップはFASや大手企業経理等と並んで人気かと思いますが、「Wantedly」等ご覧いただければ分かります通り、スタートアップと言っても沢山の会社がございます。

FASや戦略コンサルなど、プロフェッショナルファームへの転職を考えている場合は、基本的には同じ分類であればサービス内容は概ね同一であるため(例えばFASならデューデリジェンス、バリュエーション、FA、事業再生、フォレンジックなど)、どの企業へ転職してもそこまで大きく身につくスキルや積むことになる経験は概ね変わりません。スタートアップの場合ですと、会社によって業務内容も大きく異なってきますので、会社選びは重要になってきますし、重要だからこそ難しく感じられる部分もあるのではないかと考えています。少なくとも最初私がスタートアップへの転職を決意した際には、どのような軸で転職先を探していけば良いか結構悩みました。以下、私が考えている判断軸についてお伝えしていきますので、スタートアップへの転職を考えている方にとって少しでも参考になれば幸いです。

①事業内容に興味を持てるか

会計士がスタートアップにジョインする場合、フロント(事業開発や営業など)よりもコーポレートとして参画するパターンが多いため、直接事業運営に携わることは少ないと考え、転職先を検討する際に事業内容を判断軸から除いてしまう方もいらっしゃるかもしれません。ですが、個人的には事業内容に対する興味の有無は、入社後のモチベーションにも繋がりますので重要であると考えています。

また、通常の事業会社と比較しますと動きが激しいため、業務において突発的な対応に追われ、場合によっては大変に感じる場面もあります。そのような大変な状況に直面した際に事業内容に興味を持っていた方が、コーポレートとして事業を間接的に支えることに対しても前向きに取り組むことができるため、モチベーションの維持のためにも事業内容に関心を持った上で入社するのは大事だと考えています。

私の場合ですと、比較的数の多いIT系・SaaS系スタートアップよりも、日本の伝統産業系や教育系に興味を持っていたため、そのような軸で転職先を探していました。そのような中、偶然日本酒スタートアップである弊社を見つけたため、ここしかない!と思いすぐに選考へ応募しました。

いざ「Wantedly」を開いてみると、スタートアップの数の多さにまず圧倒されるかと思います。そして圧倒される割には、ピンとくるスタートアップがないなと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、意外と会社のメンバーと話してみると意向度が上がることもありますので、気になる会社が出てきた際には、是非積極的にカジュアル面談等に応募されてみることをおすすめします。それでもピンとくる会社が見つからない方は、時間をかけて色々な会社を見ていくと、ある日突然思わぬ出会いがあることもありますので、根気強く探されてみることをおすすめします。

話は少し変わりますが、時々IPO達成のみを目的にしてスタートアップへの入社を考えられる方(ストックオプションで一発当てたい、だけがスタートアップへの転職動機になってしまっている方等)もいらっしゃいますが、個人的にはおすすめしません。

昨今の実績を鑑みても、IPOの確度は決して高くはないですし、かつスタートアップは予期せずして大変な事象が発生することも多いので、当該困難に直面した際にIPOだけを目標としてしまっていると、場合によっては入社を後悔することに繋がってしまう気がします。

一方で入社することでプロフェッショナルファームでは体験できないような貴重な経験を積めることも間違いございませんので、是非スタートアップへ挑戦する会計士が増えていってほしいなと思っています。

②経営陣についていきたいと思えるか

ポジションにもよりますが、会計士として入社した場合、CFOをはじめとした経営陣と一緒に働く機会も多いです。

かつ、前述の内容と重複しますが、スタートアップは市場もサービスも不安定なことも多く、その結果業績が不安定なことも多くなってきます。

そのような時に、経営陣に対するリスペクトと、心の底から苦楽を共にしたいという気持ちがあると困難がモチベーションに変わっていきますし、そして何より尊敬できる経営陣と一緒に働いた方が学べることも多いので、おすすめです。

例えばですが、特に創業者CEOに近い立場で働いていると、CEOの事業や業界に対する熱い思いに触れる機会が多々ありますが、その度に業務へのモチベーションに繋がりますし、自分のキャリアについても良い意味で考えさせられます(自分も将来的に何か世の中にインパクトを与えたい、という気持ちにさせられます)。

③業務遂行における上長の有無

スタートアップにジョインする際に、大きく分類するとCFO候補として入るのか、それともCFO直下として入社するのか、2つの選択肢があると考えています。

それぞれのメリットデメリットは、表裏一体にはなってきますが下記の通りとなります。

・CFO候補として入る場合

メリット :ゼロイチでCFO像を作ることができる。

裁量権を持って業務に臨むことができる。

デメリット:お手本となる上長がいないため、独力で型を身につける必要がある。

万が一入社後成果が出せなかった場合、途中で自分より上のポジションの方が

入ってしまう可能性がある。

・CFO直下で入る場合

メリット :お手本となる上長がいるため、目指すべき姿が明確であり、効率的に成長しや

すい。

デメリット:上長(CFO)が存在しているため、上長以上のポジションは目指し辛い。

CFO候補として入るのか、それともCFO直下に入るのかはその方の嗜好次第な部分もありますので、転職先のスタートアップを選ぶ際には、自分はどちらの環境で働きたいかを検討されると良いと思います。

なお私の場合は、まずはCFOの下で修行した方が手っ取り早く成長できるのではないかと考え、前者の環境を選択させていただきました。結果、自分のリスペクトするCFOから日々様々なことを学ばせていただいていますので、私は良い転職ができたなと心の底から思っています。

④上長と一緒に働きたいと思えるか

こちらは(監査法人を含む)プロフェッショナルファーム出身者には特に意識いただきたいポイントになりますが、プロジェクト単位で業務が進み、プロジェクトによって上長が異なるプロフェッショナルファームと比較しますと、事業会社の場合は基本的に上長が退職しない限りは同じ方と継続して一緒に働く形となります。

そのため、自分の上長と相性が合いそうか、どのような上長と一緒に働くことで一番自分が成長できるか、については、特に注意して検討された方が宜しいかと思います。

私の場合には、入社後自分の上長となる方を見る際に、下記2点は重要視していました。

・上長の方が会計士であること

・会計士でありつつも、自分にはない経験を積まれてきた方であること

一つ目については、会計士である方がお互いの雰囲気もわかっているので仕事がしやすく安心感があるのではないかと思い、重視していました。

一方で、会計士でも自分とは違ったバックグラウンド(VC、戦略コンサルなど)のある方が上長の方が、より成長できるのではないかと考えたので、二つ目も同じく重視していました。

⑤会社の雰囲気に馴染めそうか

プロフェッショナルファームへの転職を考える場合、例えばBig 4 FASを例に挙げてみますと、細かい雰囲気の違いはあるかもしれませんが、基本的には同じビジネスを営んでいますので、大きくは似ている部分も多いかと思います。

一方でスタートアップへの転職を考える場合、会社によって事業内容が異なっており、その結果メンバーのバックグラウンドも会社によって全く違ってきますので、雰囲気についても毛色が違うものになっています。

仮に雰囲気が合わないと感じる会社に入社してしまった場合、苦痛も大きなものになりますので、入社した際に自分が馴染めそうな会社か否かについてはよく検討された方が良いと考えます。

プロフェッショナルファームは良くも悪くも、集まってきている方々のバックグラウンドも似ている場合が多いため、雰囲気についても個性が少ないですが(あるとしても体育会系か否か?程度)、事業会社の場合は会社によってカラーも千差万別です。

そのため、繰り返しにはなってしまいますが、自分が馴染めそうか否かについてはしっかり判断されることをおすすめします。自分が転職候補先に馴染めるか悩んだ際には、選考期間中に複数名の会社メンバーと話してみることもおすすめいたします。

⑥会社のフェーズと、自身の積みたい経験がマッチしているか

スタートアップの場合、上場準備期に入っているか否かによって、大きく業務内容が変わってきます。

上場準備期の場合は、既に会社に監査法人や証券会社がついていますので、監査法人や証券会社からの指摘事項を対応することにより会社の体制を整えていくという、いわゆるIPO準備業務の経験をガッツリ積むことができます。

一方で、上場準備期より前の場合には、監査法人や証券会社対応というよりは、どちらかというとそれ以前の未だ整っていない会社の体制を整備していくことに注力する形になります。

後者は後者で、事業面含め会社の成長と正面から向き合うことになるため、非常にやりがいはあるのですが、IPO準備業務の経験を確実に積んでいきたいという方は、上場準備期に差し掛かっている会社に入社することをお勧めいたします。

一方で、会社のフェーズが若ければ若いほど、人手が足りていないことも多いため、関与する業務内容の幅は広くなってきます。

個人的には、上場準備期より前から入社する方が、領域関係なく様々な経験を積むことができるためおすすめです。

⑦業務内容と、ご自身の積みたい経験がマッチしているか

上記内容にも関連しますが、基本的にフェーズが前であるほど、十分な人材の採用が進んでいないこともあり、一人が担当する業務の幅は広くなる傾向があります。一概には言えないですが、様々なことにチャレンジしていきたい方は、フェーズが進んでいない会社を選ぶのは一つの手だと考えます。

また、CFO候補を除いた場合、会計士が紹介される可能性のあるポジションは下記の通りの印象です(上から順に案件が多い想定)。

・経理マネージャー候補

・管理部長候補

・経営企画

・事業寄りのポジション(経営管理やM&A関連の担当等)

監査法人で生かした経験を直で活かしたい方は、経理マネージャー候補、コーポレート領域を幅広く担当されたい方は管理部長、コーポレートの中でもより事業寄りのポジションを積みたい方は経営企画、また、数は少ないですが、経営管理やM&A関連のサービスを担当しているスタートアップでしたら、事業担当者として入社することも考えられます。なお、管理部長で入社した場合、会社にはよりますが主に下記の領域に関与することになると考えます。

・経理

・財務

・労務

・総務

・法務

・(会社によっては)経営企画

スタートアップへの転職を考えられている方は、自分がスタートアップへ入社後、どのような業務を担当されたいか掘り下げてみるとよいかと思います。

なお、上記領域の具体的な内容については、また別途執筆させていただきます。

⑧会計士の有無

前述の上長の有無の話と少し関連しますが、転職先に既に会計士がいるか否かは個人的に分岐点になると考えています。

既に転職先に会計士がいることのメリットとしては、

・社内に共通言語でコミュニケーションできる方が最低一人以上いる。

・社内で会計士としての立ち位置が確立されている可能性が高く、入社後も意見が尊重されやすい。

ことなどが挙げられます。

反対に転職先に会計士がおらず、一人目の会計士として入社することのメリットとしては、

・自分が会計士第一号として、社内での存在感を発揮することができる。

ことが挙げられます。

一方でデメリットとしては、社内に会計知識のある人がいない場合があり、会計をベースにした意見等を理解してもらうことに苦労することになってしまう可能性があることなどが挙げられます。

どちらがご自身の性格・志向性とマッチするかはよく考えられてみるとよいかもしれません。

まとめ

以上、スタートアップへ転職する際に留意すべきポイントについて、上記記載させていただきました。

キャリアという観点では、入社後の積める経験や会社のフェーズ等が重要となりますが、個人的には経営陣についていきたいと思えるか、事業内容に興味を持てるか?は非常に大事にしていただきたい視点です。

スタートアップに入社した際には勿論大変なこともありますが、困難にぶつかったときに経営陣や事業に対する熱い思いがあると、業務へのモチベーションに繋がります。

それに、入社した会社の事業内容に興味を持てる方が、勉強になる内容も多く、入社後も楽しく働けると思います。

私事ではありますが、弊社に入社する前まで一番好きなお酒は焼酎でしたが、今では日本酒の魅力にハマってしまい、一番好きなお酒になりました。

今回の記事が、スタートアップへの転職を考えている方の一助となれば幸いです。

引き続きスタートアップ関連の記事も執筆していきますので、宜しくお願い致します。

最後までお読み下さりありがとうございました。

この記事を書いた人

慶應義塾大学経済学部卒業。公認会計士試験に合格後、2017年2月より有限責任監査法人トーマツへ入所し、会計監査業務、内部統制監査業務、定期採用関連業務に従事。その後2020年7月より、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社にて企業価値評価業務や会計監査支援業務、財務分析業務等に従事。

2022年4月より株式会社Clearにて経営企画業務、その他コーポレート業務全般(経理、労務、財務、法務)に従事。

新着記事

2026/01/06

2025/12/16

2025/05/08

2025/12/25

2025/12/26

2025/12/25

2025/12/26

2025/12/25

2025/11/26

2025/11/26

2025/08/08

2025/07/25

2025/07/06

2025/08/24

2025/07/29

2025/07/29

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/01

2025/07/02

2025/07/02

2025/07/02

2025/05/19

2025/04/09

2025/05/30

2025/03/10

2024/09/19

2024/09/17

2024/07/25

2024/07/08

2024/07/03

2024/07/02

2024/07/02

2024/07/02

2024/06/25

2024/06/05

2024/06/05

2024/04/20

2024/04/09

2024/04/09

2024/04/06

2024/03/18

2024/03/07

2024/02/06

2024/01/05

2024/01/03

2023/12/26

2023/12/20

2023/11/29

2023/11/22

2023/11/16

2023/10/28

2023/10/28

2023/09/09

2023/09/09

2023/09/01

2023/08/22

2023/08/18

2023/08/16

2023/08/10

2023/08/04

2023/08/01

2023/07/24

2023/07/15

2023/07/11

2023/07/10

修了考査合格者に聞く!合格までのロードマップ&交流会

2023/07/07

2023/07/06

2023/06/30

2023/06/01

2023/05/30

2023/05/24

2023/05/18

2023/05/01

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/26

2023/04/25

2023/04/25

2023/04/24

2023/04/13

2023/04/11

2023/04/07

2023/03/25

2023/03/23

2023/03/18

2023/03/03

2023/02/28

2023/02/26

2023/02/24

2023/02/16

2023/02/01

2023/01/26

2023/01/26

2023/01/25

2023/01/24

2023/01/17

2023/01/14

2023/01/10

2023/01/10

2023/01/06

2023/01/06

2022/12/27

2022/12/22

2022/12/08

2022/11/26

2022/11/21

2022/11/21

2022/11/17

2022/11/10

2022/10/28

2022/10/24

2022/10/21

2022/10/21

2022/10/20

2022/09/30

2022/09/29

2022/09/12

2022/08/24

2022/08/22

2022/08/16

2022/08/13

2022/08/08

2022/08/02

2022/07/26

2022/07/22

2022/07/16

2022/07/16

2022/07/15

2022/07/11

2022/07/11

2022/06/26

2022/06/03

2022/06/02

2022/05/28

2022/05/16

2022/05/02

2022/04/23

2022/04/13

2022/04/13

2022/04/08

2022/04/02

2022/03/26

2022/03/16

2022/03/13

2022/03/12

2022/03/10

2022/03/10

2022/03/07

2022/02/25

2022/02/21

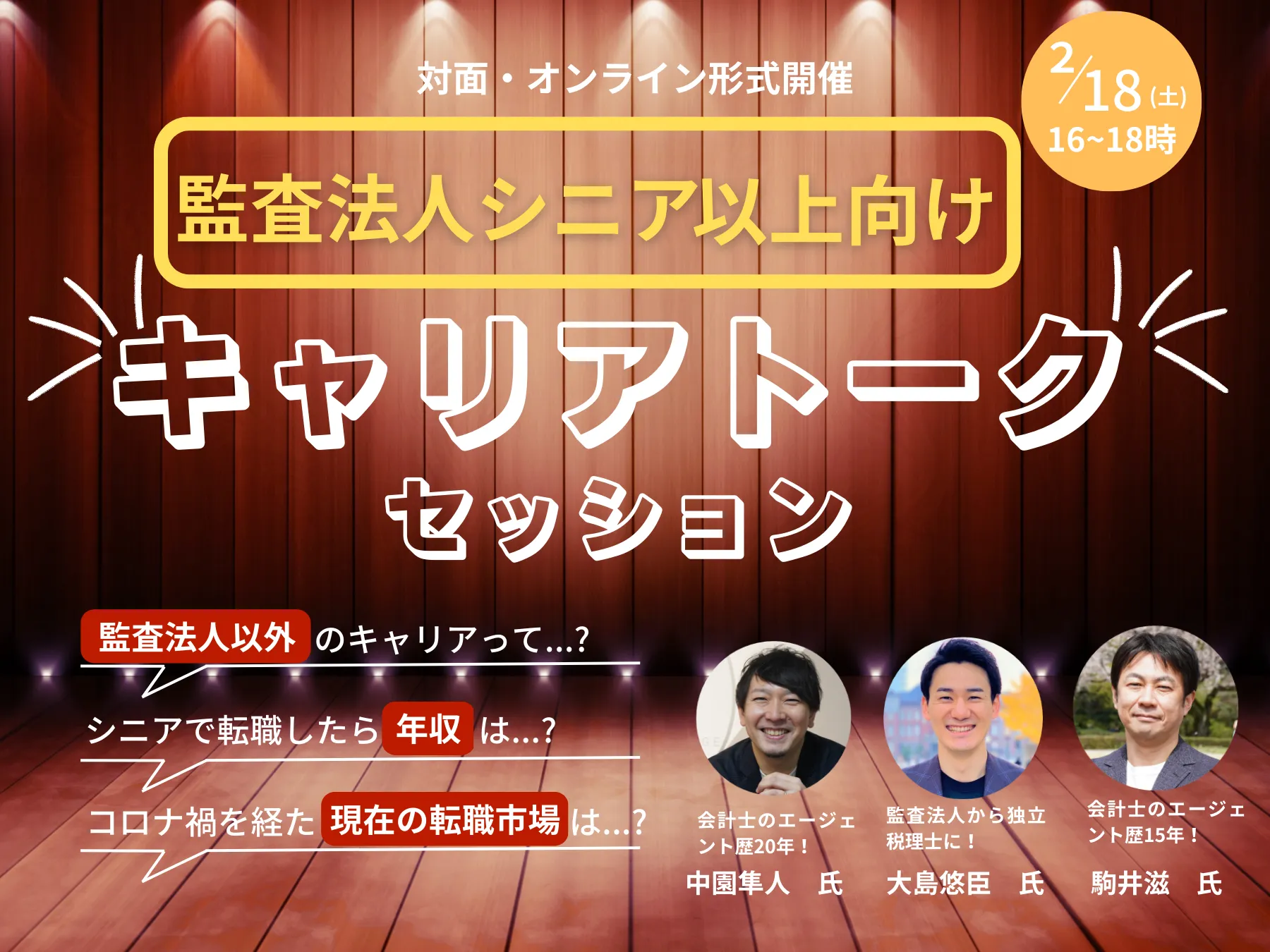

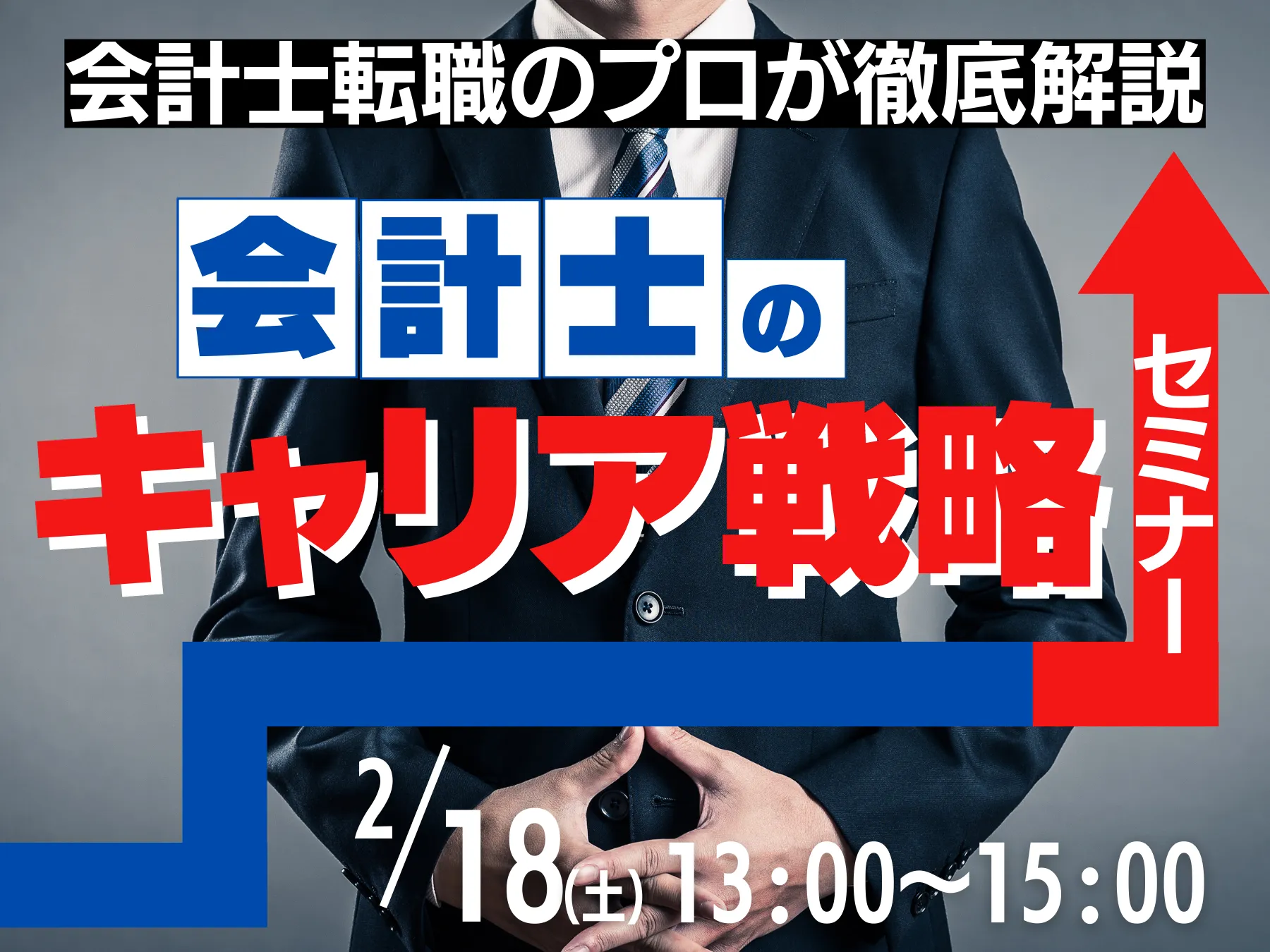

2022/02/18

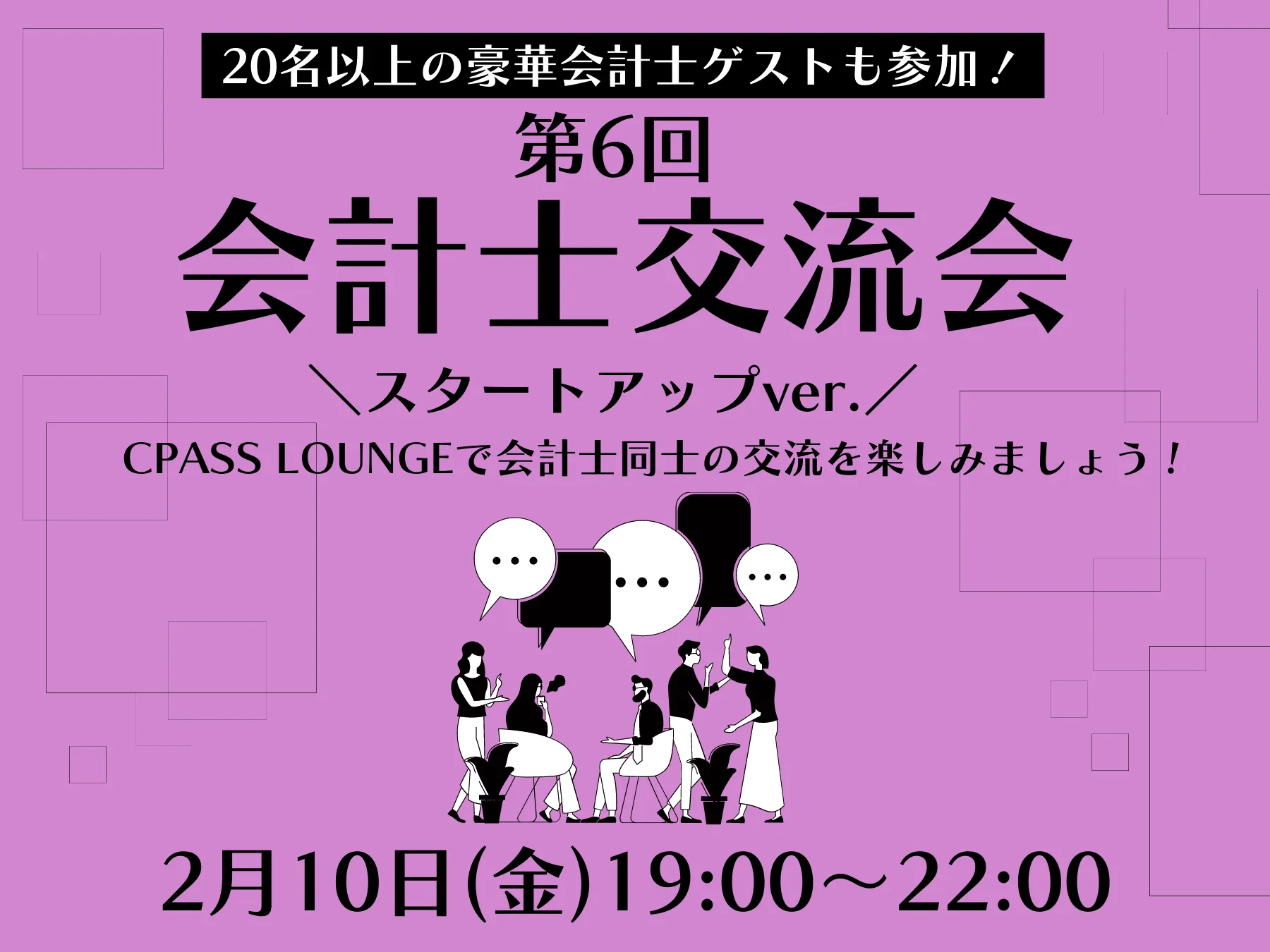

2022/02/09

2022/02/04

2022/02/02

2022/01/25

2022/01/15

2022/01/11

2021/12/17

2021/12/02

2021/11/13

2021/11/11

2021/11/08

2021/11/02

2021/10/21

2021/10/21

2021/10/09

2021/10/02

2021/09/25

2021/09/18

2021/09/17

2021/09/11

2021/09/06

2021/08/31

2021/08/30

2021/08/30

2021/08/24

2021/08/24

2021/08/23

2021/08/11

2021/08/06

2021/07/29

2021/07/27

2021/07/19

2021/07/17

2021/07/14

2021/07/05

2021/07/05

2021/06/07

2021/06/04

2021/06/02

2021/05/24

2021/05/24

2021/05/18

2021/05/14

2021/05/14

2021/05/13

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/10

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/07

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/05/06

2021/04/30

2021/04/30

新着記事をもっと見る